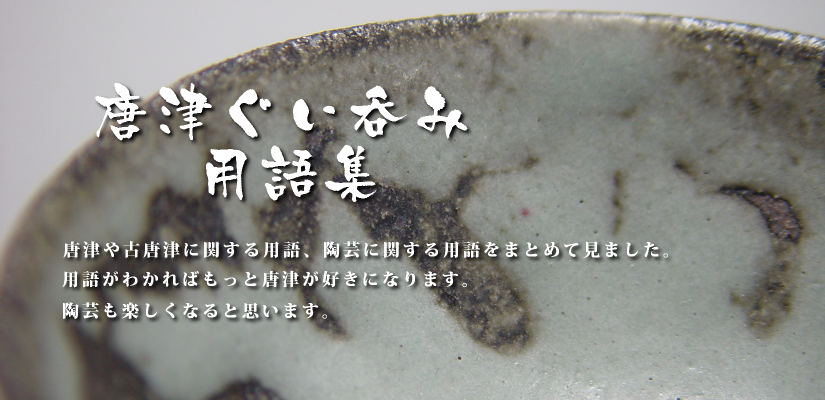

陶芸(古唐津・唐津)に関する用語集について

用語集について

この用語集を作るに当たり下記の文献等を参考にしました。

参考文献等

- 「唐津 (日本陶磁大系)」 中里太郎右衛門

- 「唐津の歴史と陶技」愛蔵版日本のやきもの 中里太郎右衛門

- 「古唐津」古唐津 (1973年) (出光美術館選書〈6-7〉) 水町 和三郎

- 「唐津概説」日本の陶磁 5唐津 林屋晴三

- 「肥前陶磁」考古学ライブラリー55 大橋康二

- 「肥前の唐津」平凡社陶器全集3

- 「唐津」平凡社陶磁体系13

- 「唐津」日本の陶磁 中央公論

- 「唐津」日本陶磁体系改訂版 平凡社

- 「昭和の桃山復興」東京国立近代美術館

- 「小山富士夫の眼と技」朝日新聞社

- 「唐津焼」出光美術館 小山冨士夫

- 「土と炎―九州陶磁の歴史的展開―」佐賀県立九州陶磁文化館

- 「古唐津展」佐賀県立美術館

- 「古唐津と出光美術館 (1983年) (朝日・美術館風土記シリーズ〈14〉)」 朝日新聞社

- 「骨董をたのしむ (37) (別冊太陽)」 出川 直樹 (ムック)

- 「唐津焼の研究」 中里 逢庵

- 「唐津焼 (NHK美の壺)」 NHK「美の壺」制作班

- 「唐津 やきものルネサンス (とんぼの本)」 青柳 恵介、荒川 正明、川瀬 敏郎、 西田 宏子

- 「炎芸術 NO.89 唐津七彩」

- 「酒器をつくる―備前の徳利、唐津のぐい呑み 」『つくる陶磁郎』編集部

- 「武雄古唐津系陶芸技法調査記録」佐賀県文化財調査報告書第27集

- 茶道辞典 淡交社

- 陶磁郎 双葉社(『陶磁郎』は、48号をもちまして休刊となっています。)

- つくる陶磁郎 双葉社

参考ホームページ

表記内の文章に誤りがありましたら申し訳ありません。

免責事項

当サイトは一陶芸家が古唐津に関する情報等を紹介しているサイトです。

したがって、当サイトで紹介している情報等は直接、当サイトが販売・提供しているものではありません。

このサイト内の情報を利用したことによるいかなる被害や損害に関しても、当サイトは一切の責任を負いません。

古唐津に関する内容等は、必ず参考文献を御覧になった上で、ご自身の責任と判断でご利用下さい。

用語集はまだまだ、作成途中です。

新たな情報が見つかりましたら記載していく予定です。

唐津についての用語集(参考)

唐津焼きの種類

奥高麗

絵唐津

鉄釉で文様を描き、長石釉をかけています。

絵唐津の意匠には李朝風な簡素なものと、織部焼に似たものがあります。

文様としては草文が最も多く、抽象文は、点、三星、円、×印などがみられ、具象文としては、薄、葦、唐草、竹、笹、柳、野ぶどう、藤、三葉、水草、松、梅、桐、海老、魚、千鳥、雀、鳥、兎、網干、橋、車、山水など多様ですが、古窯のほとんどで絵唐津が焼かれています。

彫唐津

斑唐津

斑唐津とは失透性の藁灰釉をかけたもので、全体が乳白色の表面に粘土の中の鉄分や燃料の松灰が溶けだし、表面に青や黒の斑点ができやすいところからこう呼ばれます。別名を白唐津ともいいます。

「唐津と言えば斑、斑と言えば唐津」と謳われるほど、 唐津焼における斑唐津は、至宝とも言うべき特別な存在のやきものと思います。

茶碗、皿、鉢、壷、徳利、盃などがあります。

斑唐津を焼いた窯としては、帆柱、岸岳皿屋、道納屋谷、山瀬-などの岸岳系諸窯がよく知られていますが、櫨の谷、大川原、椎の峯、藤の川内、金石原、中の原、岳野、泣早山、阿房谷、遊園、焼山、市ノ瀬高麗神の諸窯でも焼かれています。

朝鮮唐津

元来は朝鮮産か唐津産か区別のつかないやきもので、当時外国と言えば朝鮮が一番身近のようで、外国と言えば朝鮮という意味合いから来て、異国の所産のような唐津焼、朝鮮唐津と伝えるようになったようです。

黒飴釉の上に海鼠釉を掛けたりまたその逆海鼠釉の上に黒飴釉を掛けわけたものを朝鮮唐津とよんでいます。

この技法は全国の諸窯などに数多くありますが、朝鮮唐津は、黒飴釉の部分と海鼠釉の部分とを別々に掛け分けて、やや重なり合った部分が高温でガラス化し黒の部分と白の部分が溶け合い、絶妙な色と流れ具合の変化が特徴になります。

唐津焼とは、初期の頃は壺・皿・碗等の一般民衆が使う器を生産していたのですが、桃山時代の豊臣秀吉の朝鮮出兵(1592)頃より秀吉をはじめ千利休・古田織部等の中央の武人茶人達の影響を受け、お茶の文化が入ってき来たようです。

そのような時代的な背景で形状や装飾等に変化が現れてきたように思われます。装飾の面では、初期の唐津には単独の顔料で絵を描き一種類の釉薬を掛けているだけが多かったのですが、時がたつにつれ絵唐津や青唐津などもそうですが、朝鮮唐津は特に、織部焼がペルシャの陶器に影響を受けたように唐津もそのようで、それぞれ違う釉薬を使い分けた装飾法が発展したと思います。今でこそ流れ具合を重要視しますが、昔は、ただ掛け分けたという感じが強いようです。

朝鮮唐津の作品には水指、花生、徳利、茶碗、皿などがあり藤の川内窯で焼かれたものが有名です。

青唐津・黄唐津

辰砂唐津

釉に含まれる銅が環元炎によって赤く発色したものを辰砂唐津とよんでいます。

銅は還元炎によっては赤、酸化炎によっては緑に発色するが、窯の中で還元炎、酸化炎と焼成され、赤と緑の窯変の美がみられます。

辰砂唐津を焼成した窯としては、椎の峯窯、宇土の谷窯がよく知られています。

黒唐津・蛇蝎唐津

黒唐津は木灰釉に鉄分が多量に入った釉をかけたもので、和中の鉄分の多少により、黒色、飴色、柿色に発色します。

作品には、茶碗、壷、水指、花入などがあり、ほとんどの窯で焼成されています。

蛇蝎唐津は黒唐津の一種で、黒釉の上に失透性の長石釉をかけて焼成したもので、釉肌が、蛇やとかげの肌に似ているところからその名があります。

沓茶碗や沓鉢にすぐれたものがありますが、李祥古場、祥古谷で焼成されています。

。

三島唐津

象嵌

象嵌(ぞうがん、象眼とも)は、工芸技法のひとつです。

象は「かたどる」、嵌は「はめる」と言う意味があります。

象嵌本来の意味は、一つの素材に異質の素材を嵌め込むと言う意味です。

やきものでいう象嵌は胎土のやわらかいうちに、刻印を押したり、線彫りしてその文様にそって白土を嵌め込むものです。

茶碗、水指、鉢などが小峠、庭木、小田志、大草野の諸窯でつくられています。